回り始めたテックブログの舞台裏

こんにちは! エンジニアリングマネージャーの佐藤(@unsoluble_sugar)です!

Synamon Advent Calendar 2021、記念すべき1日目の記事を書かせていただきます。

8月から本格的に再起をはじめたテックブログについて、4ヶ月間運営を回して得られたデータを分析してみたので、本記事で公開いたします。

記事後半では、運営を回し続けるための具体的な取り組みについてもご紹介します。テックブログ(技術ブログ)運営で悩まれている方は、前回の記事と合わせてご覧いただければ幸いです。

データから読み解くテックブログ運営

本テックブログにはGoogle Analyticsが導入されていたため、こちらを使ってデータ分析をしてみました。

公開記事数

まずは直近4ヶ月間の公開記事数から見ていきましょう。

2021年8~11月末時点までに公開できた記事は、全21記事です。2021年で見ると、7月以前は5月の1記事公開のみでしたので、めちゃくちゃ更新頻度アップしてます。

エンジニアメンバー10名前後の組織かつ、決して更新が活発ではなかった状況からここまで改善できるとは、正直思っていませんでした。

ちなみに2020年以前の記事数すべてを合算すると15記事です。つまりこれまでの3年分の記事数以上を、この4ヶ月で公開したことになります。

めっちゃすごい。ひとえにエンジニアの皆さんの頑張りのおかげですね。

ページビュー数

ブログ運営で気になるのが、ページビュー数。いわゆるPV数です。

具体的な数値の公表は差し控えますが、2021年1~7月までのPV数と、8~11月までの期間内PV数を比較すると、約1.3倍ものアクセス向上が実績値として出ています。月別のグラフを見ても、なだらかに右肩上がりで底上げされていることがわかるかと思います。

このアクセス数増加に関しては、Synamon公式Twitterアカウントでの告知や、メンバー個人アカウントによる拡散の影響が大きかったです。

ソースコードレベルで深掘りして調べたところ、UnityのInputSystemはかなり面白い設計になってることが分かりました。

— blkcatman (@blkcatman) 2021年10月25日

コードベースでUnityの入力デバイスを扱いたい方にお勧めしたい内容になっています。 https://t.co/UHrigmnaYP

「最低でも週に1記事公開する!」というシンプルな目標を立てつつ、コーポレートチームとの連携プレーで着実に見てもらう人を増やしてきた結果が、直近のデータに現れました。

現状SNSでの露出はTwitterがメインですが、はてなブックマークやFacebook等での流入が得られると、また違ったターゲット層の取り込みも期待されるでしょう。

記事公開やSNS投稿の時間を一般的なITエンジニアの業務終了時刻に設定することで、少しでも目に触れる機会を増やすといった工夫もしています。

社内にインターネットマーケティングやソーシャルメディア展開に強いメンバーが居る組織であれば、より多くの打ち手が出せるはずです。そういった意味では、弊社のテックブログはまだまだ試行錯誤を続けている段階です。

約束された勝利の剣がほしいですね。

注目度の高かった記事

今回の集計期間内でアクセス数を多く集めたものとして、以下のような記事が挙げられました。

- Unity2021.2で使えるC#9の機能

- xR (VR / AR / MR, etc.) の標準仕様OpenXRについて調べてみた

- Quest2上で動作するパススルーモードを試す

- UnityのInputSystemからQuest2のデバイスの取り扱い方を考える

- 開発チームの生産性・健全性を可視化できるgilotを触ってみた

直近の更新記事にフォーカスすると、Unity最新バージョンのC#9機能紹介、Quest 2関連記事への注目度が非常に高かったですね。

【テックブログ更新】

— Synamon (@Synamon_jp) 2021年10月27日

エンジニアの小松(@vtuber_watch)です。

ついにUnity2021.2が正式リリースされました。このバージョンからC#9.0が使えるようになります。

実際にどういった機能が使えるのか調査しました。https://t.co/gnyBQDtxPn

また、xR標準仕様の調査まとめやgilotの記事は、それぞれ2019年・2020年に書かれた記事ですが、今もなお継続して読まれています。過去に書かれた記事でも、良い記事は長く読まれますね。

エンジニア界隈では「はてなブックマーク」のテクノロジーカテゴリで取り上げられると、記事を目にするユーザーも多く、第三者による拡散や高いSEO効果が見込めます。

2018年からのデータを追ってみると、Synamonテックブログも年に1度くらい大きなアクセスの波が来ていました。直近の投稿ではバズった記事こそないものの、それに近しいアクセス数が集められていたようです。

技術ブランディングという意味合いでは、Unity C#やPhoton、Goといった言語・フレームワークの話題以外にも、NrealやQuest 2、Varjo XR-3など注目度の高いデバイスと組み合わせた記事を増やすなど、いま以上にSynamonの技術力をアピールできる機会が創出できると理想的かと感じました。

その他のデータ

参考までに、その他のデータも軽く載せておきます。

- 新規:84.4% / リピーター:15.6%

- デスクトップ:67.2% / モバイル:31% / タブレット:1.8%

- ブラウザ別ではChromeが約70%

- モバイルアクセスの半数以上はiPhone

- トップページへのアクセスからの離脱率は66.8%

Google Analyticsでは様々なデータを見ることができますが、すべて見ていくとキリがありません。

通常業務や日々の社内タスクもあるわけで、テックブログ運営に割けるリソースは限られています。まずは大枠のデータ変遷を抑えておけば、何をKPIの指標とするかもそのうち見えてくるのではないでしょうか。

とはいえ、テックブログ運営に関しては「数字を追うことだけが全てではない」点には注意したいところです。

続けるために実践していること

続いて前回の記事では書ききれなかった「継続性のある運営施策」について紹介していきます。

運営定例MTGと記事管理シート

テックブログ運営にあたり、Spreadsheetによる「記事管理シート」を用意しました。

当初の目標であった「週に1記事公開する」ためのスケジュール管理と、記事の投稿ステータス状況把握、記事ネタの確認・調整等がメインとなっています。

シートの入力項目は以下のとおりです。

- 記事ステータス

- 担当者

- タイトル

- 公開予定日

- 下書きプレビューURL

- SNSシェアテキスト

- 公開日

- 公開URL

- 備考欄

簡易なシートではありますが、これひとつあるだけでだいぶ違う気がしています。あとから参加される方も、これまでの記事を俯瞰して見ることが可能なので、どのような記事が書かれていたかの変遷を追うことができます。

週に1度開催している「運営チーム定例MTG」では、記事管理シートを中心に、投稿スケジュールの確認や直近の記事ネタ相談などを進めています。

尻を叩きまくる「テックブログ書けおじさん」の存在

はい、僕です(自己紹介)。

ことある毎に「テックブログ書きませんか?」と、エンジニアメンバーにうるさいくらい声をかけ続けています。 個人目標との絡みや、プロジェクトでの成果、社内共有会や技術調査で得られた知見、日々の雑談シーンなどなど、隙あらば「テックブログ書けおじさん」と化しています。

これは一種のキャラ作りのようなもので、嫌われる勇気を持って結構頑張っています。実際「逐一うるせぇなぁ」と思われている方も居ることでしょう(面と向かって言われたら普通に泣くので心のなかにしまっておいてください)。

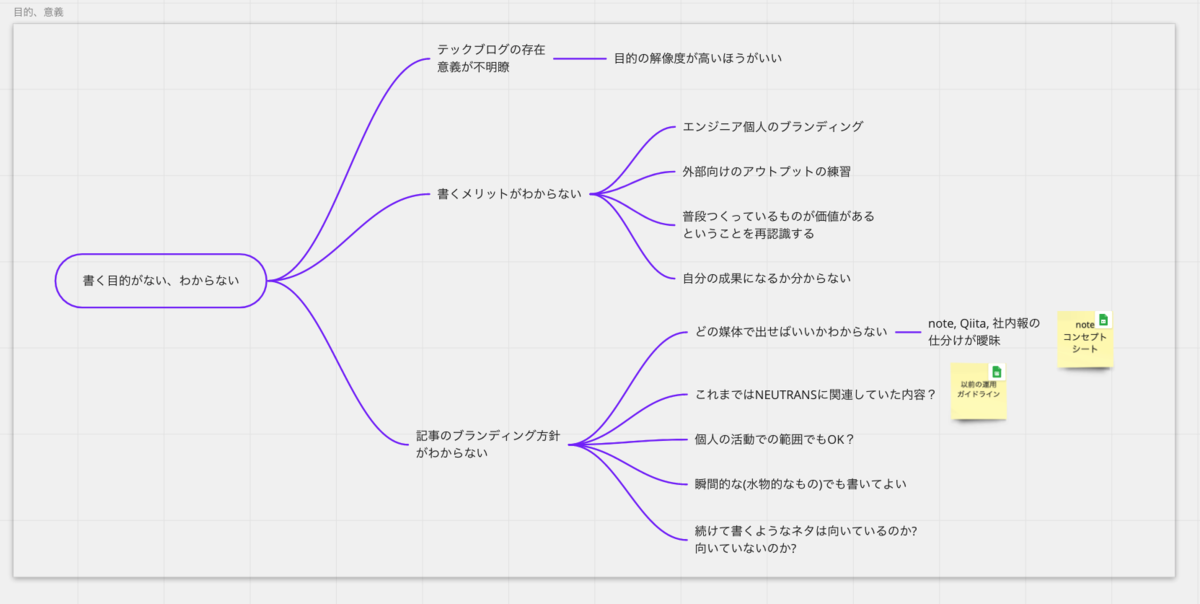

なぜわざわざこんなことをしているかと言えば、普段ブログ等で社外にアウトプットする習慣がない方は

- そもそも記事を書くきっかけがない

- 何が書けるかわからない

- 書く時間なんて無ねぇよ

などの考えを抱いていることが多いからです(佐藤調べ)。

会社のテックブログで書く意義やメリットを誰かが伝え続けなければ、行動変容を促すことはできません。また、業務内の時間を使って良いかの境界が曖昧で躊躇していたメンバーも見受けられました。

通常業務以外の社内活動時間で、どの程度のリソースをかけるべきか。全社OKRや個人目標の兼ね合いなどを踏まえ、感覚値の認識合わせをしていくことが大切です。現段階でその役割を担うのが、エンジニアリングマネージャーである自分だろうと決意を抱いた次第です。

代表との1on1やリーダー&マネージャーMTGの場で提案・調整を重ね、現フェーズにおいては「あくまで業務に支障のない範囲で動く」のが妥当と判断しています。

そのための運営チーム

仮に尻を叩く「テックブログ書けおじさん」が居なくなった場合、継続性が損なわれる恐れがあります。だからこそ「運営チーム」という形態をとることにしました。

普段の僕の行動を見ることによって「こんな感じで動けば書いてくれる人が増えるのか」といったノウハウであったり、得られるメリットを伝えていく重要さについて少しでも理解してくださる方が増えれば、継続性もある程度担保されるのではないかと考えています。

このあたりはもう少し言語化し、より多くのメンバーに共感してもらえるような表現手法でテンプレ化できると、第2、第3の「テックブログ書けおじさん」が自然に生まれていくことでしょう(?)

個人の性格や話す相手によってアプローチは変えていく必要はあるので、決してひとつの正解があるわけではありません。純粋なコミュニケーションスキルであったりコーチング的な要素も絡んできますね。

自分もまだまだ未熟なので、運営チームやマネージャー層の皆さんの助けを借りながら精進していきます。

レビュー、社内Slack展開、SNSシェア

記事管理シートや運営MTGの補足資料として、記事投稿フローなども整備しています。

記事を書いたのち社内Slackのテックブログチャンネルに展開、内容をエンジニア間でレビューするという仕組みです。

始めの方こそ自分が積極的にチェックしていたものの、最近はメンバー各自がタスクの合間に見てくれることが増え、良いレビュー体制が整ってきました。

レビュー後は投稿予約を設定して、SNSシェア用のテキストをコーポレートへ共有。

社内全メンバーに周知されるという流れです。

カジュアル面談・面接の場でテックブログに対する言及をしていただいた際は、適宜社内にフィードバックもしています。書いた記事を実際に見てくれている人が居ることを可視化するのも、モチベーション維持に必要な要素ですね。

最も必要なのは「巻き込み力」

上記のような施策を打ち、社内Slackに展開したところで「最近エンジニア勢がテックブログ頑張ってるけど、実際どんな感じなん?」といった疑問を抱かれる場合も多々あるでしょう。

そう、エンジニアメンバー以外への伝え方や巻き込み方も大変重要なのです。

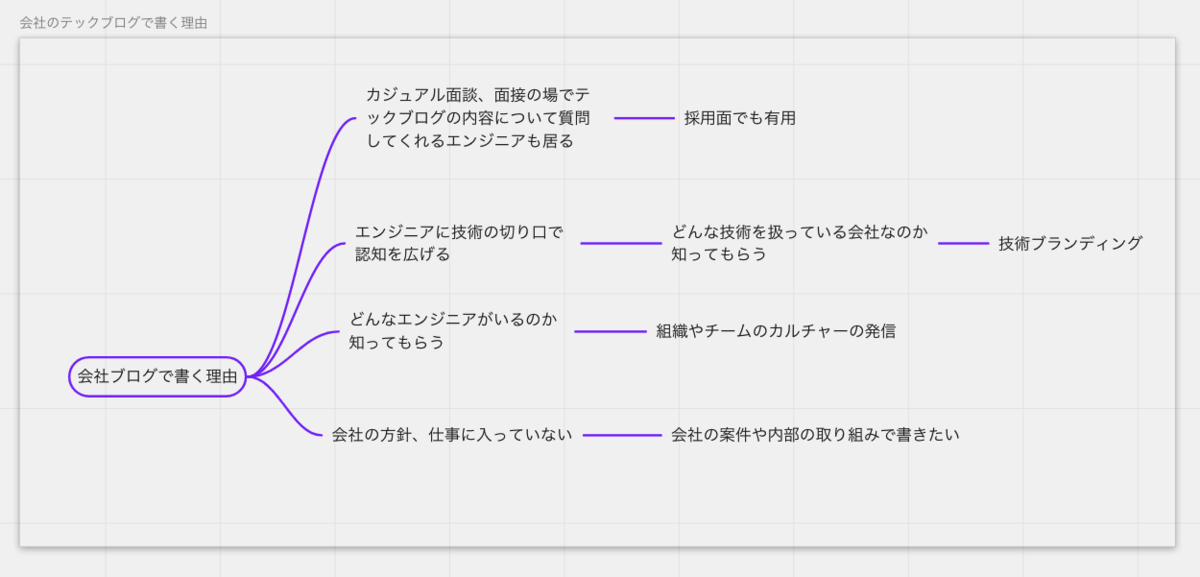

弊社の場合ですと「エンジニア採用に苦戦している」という共通認識が周知されていたため、採用面での有用性や会社としての技術ブランディング確立を柱に据えています。

扱っている技術の紹介や、組織・チームのカルチャーといった内部の取り組みを発信し続けることは、十分に会社の資産になりえます。Twitterのような一過性で流れていくフロー型ではなく、ストック型の情報形態である点がブログの強みです。

本記事でご紹介してきたとおり、長く読まれる良い記事が増えていくとPV数も底上げされ、認知度向上やファンの創出に繋がります。実際にカジュアル面談・面接の場面でも、テックブログの話をしてくれる採用候補者さんが少しずつ増えており、社内にもジワジワとその良さみが浸透している感があります。

ささいな変化を見逃さず、積極的に社内外へアピールしていくことも「テックブログ書けおじさん」の仕事と言えるでしょう。

今回のアドベントカレンダー参戦も、その取り組みの一環です。チームMTGや全社MTGなど公の場での告知・宣言に加え、個別の草の根活動の甲斐もあり、25日分ある枠もすべて埋まりました。デザイナー陣も丸め込み、より多くのメンバーに関わっていただくようお願いしています。

普段ほとんど社外向けに記事を書くことがないメンバーも居るため、実際全部書いてもらえるかはわかりません。「それでもチャレンジしてみよう!」というのが、Synamonが掲げる3つのバリューの体現であると思っています。

「Synamonの○○さん」「あの記事を書いていた○○さん」「あの技術領域に詳しい○○さん」といった個人のブランディングが確立できると、相乗効果でテックブログの存在もより強固なものになっていくことでしょう。

現状のテックブログ運営やアドベントカレンダーの企画も、決して僕ひとりでは進められませんでした。多くのメンバーの協力のもと成り立っています。

ひとりでは成し得ないことも、他者を巻き込んで実現していく。それが組織・チームで動く上で最も必要なスキルなのかもしれませんね。

最後に

本テックブログやnote記事のお知らせは、Synamon公式Twitterで発信しています。アドベントカレンダーへの挑戦や、本記事でご紹介した運営施策を見て、弊社の取り組みに興味を持っていただけましたらぜひフォローお願いします!

カジュアル面談も実施中ですので「詳しく話を聞いてみたい!」という方はチェックいただけると嬉しいです。

▼カジュアル面談はMeetyから meety.net

▼エントリーはこちら herp.careers

Synamonアドベントカレンダー、そしてテックブログの今後にご期待ください!

追記:完走しました!